一份结构清晰的教案能够帮助学生更好地掌握学习节奏,增强学习效果,优秀的教案能够激发学生的学习兴趣,促进他们的积极参与,写作模板网小编今天就为您带来了《渔歌子》教案5篇,相信一定会对你有所帮助。

《渔歌子》教案篇1

教师简介

1996年毕业于南平师范,小学语文高级教师。从教十余年来,多次在市、区课堂教学比武和演讲赛中获奖;一直致力于语文教学实效性的探究,注重学生语文素养的培养,形成自己自然质朴又不拘一格的教学风格。

设计说明

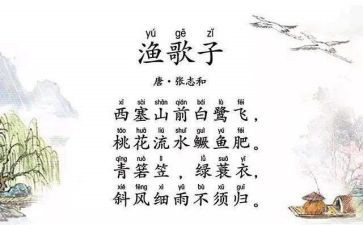

古诗词是我们民族文化宝库里最亮丽的瑰宝,作者将自己的悲或喜、情与物,浓缩在方寸之中,读来令人神思激荡。《渔歌子》这首词生动地描绘了大自然生机勃勃的优美春色和垂钓时那种悠然自得的意境,情景交融,显示了作者热爱大自然、追求自由生活的情感。

本节课重点抓住词眼“不须归”,展开教学活动;充分发挥师生双方在教学中的主动性和创造性;创造性地使用文本,通过引导学生朗读、思考、想象、表达等实践活动,理解词的内容,感受词的意境,欣赏词的语言美,体会作者的情怀,培养学生的语文素养,激发学生热爱祖国经典文化的情感。

教学目标

1、读通读顺全词,理解大意,感受意境,激发学生热爱大自然的情感。

2、有感情地诵读全词,背诵全词。

3、引导学生体会古典诗词的语言之美,激发学生热爱祖国经典文化的情感。

教学重难点:

1、通过想象,体会词的意境。

2、通过多种形式的诵读体会词的意境之美,感受语言文字之美。

教具准备:

1、音乐 2、图片 3、作者资料

教学过程:

一、揭题导学,感知词的内容

1、由张志和的别号——“烟波钓徒”引入教学,板书揭题。

2、生自由读词,要求读准字音。

3、正音,认读“箬笠” “蓑”。指导生字书写,掌握“塞” “鹭”的.结构特点。

4、齐读全诗。

二、质疑细学,体会词的内容意境

(一)议词眼,初步体会“不须归”的含义。

(1)“不须归”是什么意思?相机理解“须”的含义。

(2)提出问题:为什么作者觉得没有必要回去呢?

(二)引导想象,体会词的景色之美

1、一读全词,发现美景之多。

2、二读全词,描绘景物色彩之美。

引导学生将色彩与景物联系起来,体会词的色彩之美。

(1)找出词中已有的白、青、绿三种色彩。

(2)体会隐藏在“西塞山、桃花”等字词后面的色彩。

3、三读全词,体会景物动态之美。

引导学生通过观察画面,展开想象,学会用上排比、拟人、比喻等手法,将心中的画面说具体,体会景物动态之美。

4、议一议,将感受到的色彩之美、动态之美,较完整地描绘出来。

引导生用上“我喜欢这( ),你看——”的句式

三、品悟词眼,感悟词人心境

(一)品读词句,体验意境之美 。

1、重点指导朗读一二两句。

(1)通过朗读体会作者的情感。

(2)运用个别读、小组读、齐读等不同形式的朗读,开展朗读训练。

2、引读一二两句。

(二)解读词眼,体会“不须归”的情?

1、创设情景:远山传来悠悠的呼唤……面对此情此景,张志和的感受怎样?请用词中的句子的回答。

2、指导学生朗读体会“斜风细雨不须归”意境。

3、深入理解“不须归”。

(1)简介张志和生平。

(2)小结。

4、齐读全词

四、多种形式诵读,演绎心中的《渔歌子》

1、师生合作,学习多形式的朗读

(1)师生配合读,引导体会诗词一咏三叹回环复沓的表达方法。

(2)生生配合读,选择自己的伙伴一块儿读 。

2、启发学生把板书补充完整,改编成童谣。

3、师生合作,利用童谣引读全词,诵读《渔歌子》。

五、总结全词,布置作业。

板书设计

渔歌子

西塞山前

白鹭高飞

桃花流水

不须归 鳜鱼正肥 乐而不归

青青箬笠

绿绿蓑衣

斜风细雨

《渔歌子》教案篇2

教学目标:

1、理解《渔歌子》的词意,体会作者的思想感情。

2、背诵这首词。

3、想象这首词的画面,并描述出来。

教学重点:学习词的内容,想象词中描写的情景。教学难点:结合词句展开想象,并能描述出来。

教学时间:一课时

学生准备:查阅资料了解有关词的知识、了解张志和、积累张松龄的词《和答弟志和渔父歌》。

教师准备:课件

教学过程:

一、联系旧知,导入新词

回忆并背诵《忆江南》。

2.关于词,你都有哪些了解呢?

3、那么,今天我们学的这首词的词牌又叫——“渔歌子”。

4、看老师写课题。[一笔一划地板书]拿出手来跟我一起写:渔——歌——子。来,一起读课题!

5、指导学生把题目读正确。

二、指导朗读,初步感知

1、读着这“渔歌子”,猜一猜这首词在写什么?

2、这“渔歌子”又名“渔父”。那么今天我们要学的《渔歌子》又是怎样描绘张志和的垂钓生活的.呢?翻开语文书110页,我们自由地读一读这首词。注意,仔仔细细读上四遍,前两遍要注意词当中的生字和多音字,把词念得字正腔圆;后两遍要注意把词读通顺,注意词句内部的停顿,明白了吗?

3、自由练习朗读,开始。(生自由读《渔歌子》)

4、(课件出示《渔歌子》。)好,谁来读一读《渔歌子》?其他同学注意听,看字音读准了没有。生1读

5、读的字正腔圆,真不错!谁再来读一读?(接着请三位学生读词,学生互相帮助正音。)

6、想读的同学这么多,那好,我们一起读,开始!生(齐读)

7、很好!谁再来读一读《渔歌子》?你来读,其他同学仔细听,他在读词时,句子中间是怎么停顿的?是不是读得有板有眼?生8、很好,你们有没有注意到,这位同学在读“西塞山前白鹭飞”的时候,哪个地方停顿了一下?

9、你还注意到没有,他在读“桃花流水鳜鱼肥”和“斜风细雨不须归”时,哪儿停顿了?师:你们都听出来了吗?

10师:对,这就叫有板有眼。古诗词特别讲究音律和节奏,读的时候要有板有眼,像词人一样读。来,我们一起读。

11、有些孩子还随着节奏摇头晃脑的,有意思。来,我们模仿这些同学读。生:(齐读)

三、想象画面,深入感悟

12:有那么一点词人的感觉了!这首词很优美,《渔歌子》描绘的景象到底是怎样的呢?下面,老师读词,请大家闭上眼睛,想象画面。(师配乐朗诵《渔歌子》,学生静听想象。)

13、同学们,你们刚才仿佛看到了什么样的景象?谁来说一说?

14、里边藏着很多的景物和很多的色彩。读一读书,看看他为我们描画了哪些景物?拿上笔,做上记号。可以默读,也可以小声地读。

15、不仅是这些景物啊,还有很丰富的色彩呢,你看到哪些色彩了?

16、这样说着,我似乎觉得这画面中还有一些声音、还能让人闻到一些气息。

17、想不想看看现代版的渔歌子(课件出示) 作者是谁? 你们想不想也把这美丽的画面写下来啊?生:(写话)

18、这么美的画面,这么美的词,最适合美读了。来我们一起读一读。

19、能给人美的感觉,但还不够。为什么呢?没有请词人来呀!词中写了词人吗?从哪儿看出来?师: “青箬笠,绿蓑衣”留给我们的只是背影而已,面对此情此景,他心情如何?

20、是不是只有这个原因呢?我们要来了解一下张志和这个人。

课件播放:(张志和本名张龟龄,他从小便才华过人,16岁的时候,他中了举人,还给皇帝写了一份折子,列了许多治国的良方,于是皇帝封他做了大官,并且赐名张志和,希望他心志平和,但后来他因事而被贬官。之后,他干脆辞官归隐。隐居在太湖一带,整日扁舟垂钓,过着悠闲自在的渔家生活、他的大哥张松龄担心弟弟在外面受苦,特地写了一首词《和答弟志和渔父歌》,劝弟弟回家。(课件出示张松龄的《和答弟志和渔父歌》:乐是风波钓是闲,草堂松径已胜攀。太湖水,洞庭山,狂风浪起且须还。)

师:下面,我来当哥哥,你们当张志和,我们一起来对读两首词。但他钓鱼却很奇怪,《唐书.张志和传》中曾这样记载:师:怎样记载得呢?读!生:“志和居江湖,自称烟波钓徒,每垂钓,不设饵,志不在鱼也。师:“每垂钓,不设饵”,你读懂了吗?生:他每次垂钓都不投鱼饵。师:没有鱼饵,怎么可能有鱼儿上钩呢,是不是?可是张志和却说他钓了很多很多。想一想,你觉得他钓了些什么?齐读《渔歌子》,回归,升华诗情。

《渔歌子》教案篇3

第二课时

一、导入新课

1、背诵《忆江南》,引入古诗词意境。

2、出示《渔歌子》,介绍张志和。

(对于本首词的作者要详细了解,更能体会词的内在深意,继而为体会诗人的人生志趣铺垫。

先给学生交流作者生平的时间,然后教师补充。这样才会使学生查找资料的愿望长久保持下去。)

3、请学生板书课题。

二、学习新词

1、谁愿意把这首词写在黑板上,其他同学边看边小声地读,把生字的读音读准。

2、读这首词,边读边想,这首词都描写了哪些自然景物?

(引导学生关注词中描写的景物,为想象画面做准备。)

3、白鹭、套话、流水、鳜鱼、微风、细雨,这使一幅多生动自然的春天的景象,能用自己的语言,来展示这一幅春的画面吗?

(发展语言是语文学习的目的之一,借助这些词汇所展示的画面,边想象边组织语言,用生动的现代语言描述西塞山边的`美丽,既接受古代汉语的熏陶,有发展现代语言,一举两得。)

4、有感情地都自己创作的小散文。

5、出示图象。

观看图像,结合自己的想象,引起共鸣。

6、再次有感情地朗读这首词。

三、体会情感

1、齐读《渔歌子》,说说如何理解“不须归”.

指导学生理解不归哪儿,体会作者不回家,弃官隐居,一去不返的原因。指导学生结合张志和自称“烟波钓徒”来理解。

2、带着体会到的、作者热爱淳朴美丽的大自然的情感,有感情地朗读这首词,能背下来更好。

3、总结。

四、课堂练习

1、读下面的句子,想象画面,用自己的话描述出来。

青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

2、背诵一首描写春天的诗。

五、实践活动

为了更好地了解张志和、白居易,请同学们查找白居易、张志和的诗词,并有感情地诵读,开一个古诗文朗读会,从朗读中赏析古诗词。

板书设计;

词两首

日出江花红胜火让人魂牵梦绕的江南春日胜景

春来江水绿如蓝

白鹭、桃花、流水让人流连忘返的西塞山边美景

鳜鱼、斜风、细雨

《渔歌子》教案篇4

教学目标:

1、有感情地朗读并背诵这首词。

2、体会诗词内容,通过想象,由词到画,感受到乡村风光的画意诗情;走进诗人的内心世界。

3、学生感受古诗词之魅力,培养学生对古诗词的热爱之情,养成课外主动积累的好习惯。

教学重点:

通过读文和想象,能由词到画,感受乡村的诗情画意;走进诗人的内心世界。

教学难点:

体会“斜风细雨不须归”的意境。

教学过程:

一、板书课题,导入新课。

板书课题,读课题。了解本首词的词牌名。

二、指导朗读,初步感知。

1、要注意把词读通顺。

2、再读词语,理解词义——“西塞山、鳜鱼、箬笠、蓑衣、不须归”等。

3、诗词在古时候是用来唱的。读的时候很注意抑扬顿挫,轻重缓急。谁再来念念?读出它的节奏,读出它的韵味。

三、走进文本,想象画面。

1、默读这首词,看看词中为我们描画了哪些景物?拿上笔,做上记号。

2、学生圈画,交流。

你找到了几种景物?

3、一起看九种景物,看着看着,这九种景物仿佛成了一副画,就成了一首渔歌子,我们一起看这九种景物诵读这首词。

4、张志和把江南写得多美啊!其实不仅张志和写江南,还有许多写江南的诗词。

作者仅用27个字就为我们描绘了一个有声有色的画面,老师不仅看到了春天的美景,还听到了悦耳的声音,感受到了春的气息了,你们感受到了吗?

请听老师读这首词,然后告诉我,你仿佛看到什么?听到什么?闻到什么?你又想到什么?

词人向远方望去,他看到了什么?怎样的西塞山?怎样的白鹭?

西塞山:郁郁葱葱,不是墨线勾勒,而是绿色渲染的山水画。

白鹭:两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。多么快乐而悠闲啊!

西塞山前就是一个——世外桃源。

5、让我们把这样的美景读出来吧。

四、入情入境,体悟心情。

1、这首词中,不仅有这些景物,还有一个不能忽视的.人,这个人是怎样的穿着?怎样的姿态?

悠然自得的渔夫

2、此时的渔夫心情如何?

3、词中没有一个字写到人物的心情,那你是怎么感受到的?

(句子所描写的景物中体会到诗人的心情。)

你看,张志和笔下的白鹭、桃花、鳜鱼、斜风细雨……你们就是从这些景物中窥伺到作者的心情。

再读读这首词,请问,这里的“归”指的是回到哪里?(回到自己的家)

五、深探“不须归”。

1、同学们,让我们联系时代背景去感悟张志和“不须归”的情怀。

所以这里的不须归是指回哪里?后来朝廷派人找张志和回去做官,张志和说斜风细雨不须归。

据他的好朋友颜真卿记载:张志和每次垂钓,他的鱼钩是没有鱼饵的。有鱼饵,鱼才会上钩,没有鱼饵,能钓到鱼吗?

师:是啊,世人哪得识深意,此翁取适非取鱼!

我们再来读一读,读出不愿归的情感。

2、你觉得这是一个怎样的渔父?

3、我们学过的《江雪》,这首诗的渔父又是一个怎样的人呢?

同是渔父,为什么《江雪》中的渔父如此孤独郁闷呢?有理想却不能实现,只能被迫泛舟江湖。

4、这首《渔歌子》流传至今,已上千年。让我们深情地吟诵这首千古绝唱,让它在我们的心中定格成一幅清丽自然、醇香久远的永恒画卷吧!

六、作业。

1、背诵《渔歌子》。

2、根据《渔歌子》想象画面写一篇文章。

《渔歌子》教案篇5

一、联系旧知,导入新词

师:同学们,这个学期,我们学过一首词,叫——

生:(齐答)《忆江南》。

师:请大家一起背诵《忆江南》,预备起。

生:(齐背)忆江南,白居易,江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝,能不忆江南?

师:这节课我们再学一首词《渔歌子》,作者是唐代诗人张志和。(板书:渔歌子张志和)

[评析:这是学生第二次学词,从复习学过的词入手,是很有必要的,既能激发学生的兴趣,又能唤醒学生关于词的记忆。此时,教师不必再讲长短句、词牌名等词的基本知识了。]

二、指导朗读,初步感知

师:“渔歌子”是词牌名,看到这个题目,你能猜一猜这首词写了些什么吗?

生1:可能写渔夫唱歌吧?(生笑)

生2:不对,应该讲渔夫的生活。

生3:写钓鱼的情景。

师:词的词牌名与内容一般没有关联,但有些却有联系,如张志和的《渔歌子》就是描写渔翁的生活,表现了悠然自得的生活情趣。请大家打开书本,自由朗读这首词。注意,仔子细细读上四遍,前两遍要注意词当中的生字和多音字,把词念得字正腔圆;后两遍要注意把词读通顺,注意词句内部的停顿,明白了吗?

生:(齐答)明白。

[评析:词牌名与词的内容的关系比较复杂,三言两语无法说清楚。这里让学生根据“渔歌子”词牌名猜测词的内容,很有新意,设计比较巧妙。]

师:自由练习朗读,开始。

(生自由读《渔歌子》。)

师:(课件出示《渔歌子》。)好,谁来读一读《渔歌子》?其他同学注意听,看字音读准了没有。

生:渔歌子,唐,张志和。西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

师:读的字正腔圆,真不错!“西塞山”的“塞”是多音字,念sài,“白鹭、鳜鱼、箬笠、蓑衣”四个词语中都有生字,但她读准了。谁再来读一读?

(接着请三位学生读词,学生互相帮助正音。)

师:想读的同学这么多,那好,我们一起读,开始!

生:(齐读)渔歌子,唐,张志和。西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

师:很好!谁再来读一读《渔歌子》?你来读,其他同学仔细听,他在读词时,句子中间是怎么停顿的?是不是读得有板有眼?

生:(朗读)渔歌子,唐,张志和。西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

师:很好,你们有没有注意到,这位同学在读“西塞山前白鹭飞”的时候,哪个地方停顿了一下?

生:他在“西塞山前”的后面停顿了一下。

师:你还注意到没有,他在读“桃花流水鳜鱼肥”和“斜风细雨不须归”时,哪儿停顿了?

生:“桃花流水”、“斜风细雨”的后面都停顿了。

师:你们都听出来了吗?

生:(齐答)听出来了。

师:对,这就叫有板有眼。古诗词特别讲究音律和节奏,读的时候要有板有眼,像词人一样读。来,我们一起读。

生:(齐读)渔歌子,唐,张志和。西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

师:有些孩子还随着节奏摇头晃脑的,有意思。来,我们模仿这些同学读。

生:(齐读)渔歌子,唐,张志和。西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

[评析:引领学生诵读是经典诗词教学之根本。按照朗读规律,一般要经过读正确、读流利、读出感情这三个阶段。因此,朗读指导也得体现这样的层次,要体现学生从不会到会的认识过程,每次读要有明确的目的。上面的读是前两个层次——读正确,把词读得字正腔圆;读流利,读得抑扬顿挫,有板有眼。指导的技巧在于先读后导,让学生在读中自己去体悟。如“其他同学注意听,看字音读准了没有”,“你来读,其他同学仔细听,他在读词时,句子中间是怎么停顿的?是不是读得有板有眼?”“你们有没有注意到,这位同学在读‘西塞山前白鹭飞’的时候,哪个地方停顿了一下?”等等。在自然的引导下,学生不仅习得了朗读的基本技巧,而且对词意有了初步的感知,为接下来想象画面、理解词意作好了铺垫。]

三、想象画面,深入感悟

师:有那么一点词人的感觉了!这首词很优美,用古人的话讲,“诗中有画,画中有诗”。《渔歌子》描绘的景象到底是怎样的呢?下面,老师读词,请大家闭上眼睛,想象画面。

(师配乐朗诵《渔歌子》,学生静听想象。)

师:同学们,你们刚才仿佛看到了什么样的景象?谁来说一说?

生1:我看到了一座山,叫西塞山,山前一行白鹭在飞翔。桃花开了,小河的流水里鳜鱼长得肥美。一个人戴着箬笠,披着蓑衣,在斜风细雨中不需要回家。

师:这人在斜风细雨中做什么?请说完整。

生1:哦,他在斜风细雨中钓鱼,不想回家。

师:这是什么季节的景象?从什么地方看出来?

生2:是春天,我从“桃花流水”看出来的。

生3:桃花开的时候,一般是阳春三月。

[评析:边读文章,边想画面,这是重要的阅读方法。尤其对于那些景美情深的课文,更适合于采用这样的方法。《渔歌子》语言洗练,词人用白描的手法,寥寥数语,勾勒出了动人的江南水乡图。

从语言形式上看十分简单,但内涵却十分丰富,简洁的语言反而给了读者无限想象的空间。这样边听边想象画面的做法至少有三点好处:一是培养学生的语感,把文字转换成画面是需要语感的;二是有助于理解词的意思;三是培养学生的想象力。]

师:对。是的,是春天,春天充满了诗情画意。想不想用简笔画画下来?让我们一起来画。

(师生一起画画,教师画在黑板上。)

师:画面配有文字才好呢!跟着老师一起书写。

(师生一起书写“西塞山、白鹭、桃花流水、鳜鱼、箬笠、蓑衣、斜风细雨”,教师随机作写字指导。)

师:好,请大家指着各自画的画,用自己的语言说说词的意思。

(生各自说词意。)

[评析:将画画、写字和口语表达有机地结合起来,设计比较高明。这不是为了体现学科整合,而是实实在在的语文实践活动。要画好画,必须对词有准确的理解;而画画的过程,也是感悟词意的过程;在相应景物旁写词语,对照画面说话,这样的训练不仅新颖,而且有实效。]

师:这么美的画面,这么美的词,最适合用美读了。像老师刚才一样读。

生:(齐读)渔歌子,唐,张志和。西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

师:能给人美的感觉,但还不够。为什么呢?没有请词人来呀!面对此情此景,词人会说些什么?他心情如何?

生1:他会说,“大自然真美,我被陶醉了。”

师:好,你就是词人,陶醉地读。(生1读。)

生2:他可能会说,“这儿山清水秀,鸟语花香,简直是世外桃源啊!”(掌声)

师:你词汇丰富,知识丰富,还知道“世外桃源”哩。好,你尝试读出这种感觉吧!(生2读。)

生3:我想他的心情一定是愉悦的,就是赏心悦目。

师:好,你赏心悦目地读。(生3读)

师:除了“赏心悦目”,还可以用什么词语形容词人的心情?

生4:心旷神怡。

生5:悠闲自在。

生6:自由自在。

生7:悠然自得。

师:(指刚才答问的四个学生)请你们悠然自得地读一读。(生4、5、6、7读。)

师:来,我们不看书,一起来吟诵。你就是词人,面对青青西塞山,看那白鹭展翅飞翔,身旁桃花烂漫、流水潺潺、斜风细雨,把身心放到词中间,读!

生:(齐读)渔歌子,唐,张志和。西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

[评析:在读中想象,设身处地,感悟词情,读出词情,是这一板块的重点。词情如何读出来?先由教师范读,闭眼遐想仿佛看到了什么样的景象,并把这样的景象用简笔画画出来,看到这样的美景,读到这样的美词,学生心中的美感油然而生。然后,把词人请进来,体会词人会说什么,心情怎样,引导学生交流真实的感受。“好,你就是词人,陶醉地读”,“你词汇丰富,知识丰富,还知道‘世外桃源’哩。好,你尝试读出这种感觉吧!”“请你赏心悦目地读”,“请你们悠然自得地读一读”等等。学生的感悟发自内心,独具个性,读出来的感觉也不一样,这是真正个性化的阅读,完全以尊重学生的独特感受为前提。]

四、质疑问难,提升情感

师:《渔歌子》读到这里,你还有什么疑问吗?(生默读,思考。)

生:我不懂“青箬笠,绿蓑衣”。

师:你可以借助书上的注释理解。

生;我看了,但还是不明白。

师:我知道了,像这样的避雨工具早已被淘汰了,所以你根本没有看见过。但没关系,这应该不影响你对整个词的理解。

[评析:学生的第一个提问很有意思,粗略一看似乎不是问题,因为书上有“青箬笠,绿蓑衣”的注释。可学生为什么还要问呢?真的仅仅是因为没看见过这两样东西吗?其实,一实习老师上这一课时,设计了这样的问题:箬笠、蓑衣一般是棕色的.,可是在这儿,为什么是青色、绿色的呢?我当时觉得这个问题有些牵强,所以没采用。但是,我还是可惜没有追问下去,因此失去了一次很好的教学契机。]

生:为什么渔夫在斜风细雨中“不须归”呢?

师:问得好!读一读词,想一想为什么。

生:因为他戴了箬笠,穿了蓑衣,不怕风雨。

生:因为他想多钓一些鳜鱼。(生笑。)

师:词人张志和年少得志,曾经是朝廷命官,后来因得罪权贵被贬官,他干脆辞官不做,隐身于大自然,寄情于山水,以游赏为乐,以钓鱼为趣,过起了天大地大四处是我家的游历生活,以至常年不回家。他的大哥张松龄担心弟弟在外面受苦,特地写了一首词《和答弟志和渔父歌》,劝弟弟回家。(课件出示张松龄的《和答弟志和渔父歌》:乐是风波钓是闲,草堂松径已胜攀。太湖水,洞庭山,狂风浪起且须还。)

师:下面,我来当哥哥,你们当张志和,我们一起来对读两首词。

“乐是风波钓是闲,草堂松径已胜攀。太湖水,洞庭山,狂风浪起且须还。”

生:(齐读)西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

师:太湖水,洞庭山,狂风浪起且须还。

生:(齐读)青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

师:狂风浪起且须还。

生:(齐读)斜风细雨不须归。

师:且须还。

生:(齐读)不须归。

师:(指生)志和啊,你为何不归?

生1:西塞山的风景太美了,我完全沉浸在风景里,不想回家。

生2:我爱大自然,大自然就是我的家。

生3:春光这么好,我想多玩会儿。

师:是啊,你们真是张志和的知音。来,知音们,让我们读出张志和的心声。

(分小组诵读。)

[评析:这一片段借用了实习老师的做法,觉得设计得好,能打动人,便采用了。事实上,简介词人的生平、性格,对于进一步体会情感很有裨益。和学生对读一节很有感觉,我和学生一方面被亲情感染,一方面又被亲近大自然的洒脱包围,读得投入、动情,读出了词的韵味。至此,读出感情的教学目标落到了实处。]

五、作业

师:谁能用优美的词语形容江南水乡春雨中的景物?(课件出示习题)

( )的西塞山( )的白鹭( )的桃花

( )的流水( )的鳜鱼( )的微风

( )的细雨( )的斗笠( )的蓑衣

( )的渔夫( )的江南( )的景色

《渔歌子》教案5篇相关文章: